|

小説とは、一頁一頁を捲りながら物語世界へと没入して行くものだから、物語自体の面白さや主題の設定が重要であるのは勿論の事だが、勝負を決するのは やはりその語り口でありましょう。 そして宮部みゆきさんは、その「語り口」の名手である。 |

|

| 小説「理由」では、ぼくらは宮部さんが順々に語ってくれる物語や、時には態と長い間作者によって隠しこまれて、ぼくらがなかなか事実を知り得ない事にじらされながら、読み進む。作者の意図に翻弄され、手玉に取られつつ、物語世界を愉しむのはよいが、あまりに作者の意のままに操られるものだから、時には宮部さん、狡いや、と思ったりもするのだけれど。 ぼくのように、昔ながらの筋道が明解で、作者が知っている事を先ず総て提示した上で、さあ如何だと読者に迫る、古典的な謎解き小説に親しんだ者からすれば、宮部さんのこのやり方は、推理小説としては一寸ルール違反じゃないの、と怨み言の一つも言ってみたくもなるのだが、そこで慌てて付け加えるならば、だからこそ宮部みゆきさんは、この現代を代表する小説家の一人なんだ、と断言出来るのだ。 |

|

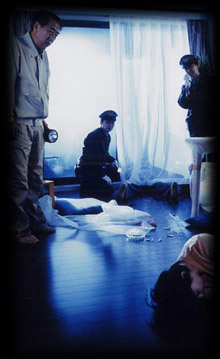

例えば現在日常的に勃発する通り掛りの、動機一つ無い殺人事件のいったい何処に、物語が存在すると言うのだろう。現代は「物語」が失われた時代。事件は単なる「情報」として処理され、新聞紙面を只暗くし、テレヴィの前の人びとを無責任な野次馬に堕落させて行くだけ。そんな中で宮部さんが自らの語り口を信じて、今も尚面白く「物語」を語ろうと試みるのは、やはり、物語作家としての毅然とした「人間の再生」への強い願いがあるからだろう。 例えば現在日常的に勃発する通り掛りの、動機一つ無い殺人事件のいったい何処に、物語が存在すると言うのだろう。現代は「物語」が失われた時代。事件は単なる「情報」として処理され、新聞紙面を只暗くし、テレヴィの前の人びとを無責任な野次馬に堕落させて行くだけ。そんな中で宮部さんが自らの語り口を信じて、今も尚面白く「物語」を語ろうと試みるのは、やはり、物語作家としての毅然とした「人間の再生」への強い願いがあるからだろう。その事に共感して映画化するのだから、原作小説の「語り口」、即ち「プロット」を無視しては事が始まらぬ。登場人物を集約し、整理して人数を減らし、語り手の人称を決定してシムプルに主題を語るのでは、無理矢理に動機付けをする嘘が暴かれる。様ざまな家族の一つを中心にして語れば今度は単なるホームドラマだ。宮部さんの無人称や三人称を恣意的に交えての語り口の主眼は、今の時代の「混沌」をこそ摘出する事にある。ええい、もう原作通りだい!とこちらも覚悟する他は無い。 只原作通りとは言っても、小説とでは映画とは表現の媒体が違えば「術」も異なる。では宮部さん自身が、初めから小説をではなく、キャメラを以って映画を作ったら如何なるか?石田真澄の家の老母が画面外の無人称の人物たちをコーヒーでもてなすのに、様ざまな形のマグカップを差し出す。「老婆のこれ迄の生活が良く表現されていて、あれこそ私が書きたかったこと。もう映画に嫉妬しました」、とは宮部さんの感想。紙背(文章の背後に篭められた作者の思い)を読めば、小説と映画との間に、アトサキは無く、思いの上で一体化するのだ。 「新聞小説」は、それ自体が「ジャーナリズム」の一部。読者は日日の様ざまな事象と共に「物語」を読み、作家もまた日日の出来事に影響されつつ「物語」を紡ぐ。日日の推移を凝視することこそが「虚構」に「リアリティ」を与え得る。故に映画化に当っても物語の「時制」は、原作小説が日日書き継がれていた、1996年の「今」を厳守したが、同時に「映画化」の時点での2003年の時制をもきちんと摘出しようとした。故にラストの「幽霊」の章の解釈だけが、原作とは7年の時の経緯があるのを踏まえて、やや映画的創作に傾いている。八代祐司の存在の意味や、マンション管理人・佐野の独白部分などである。事の成否はぼくには分からないが、これはぼくなりの2003年の刻印として、こうしたかったのである。現代では映画もまた「ジャーナリズム」の一部としての役割を担う場合も有るのだと考えるから。 「スリは犯罪」です、「チカンは犯罪」ですというポスターを、近ごろ地下鉄ホームなどでよく目にする。冗談ではない、これではやがて「殺人は犯罪」ですというポスターを街中に貼り廻さねばなるまい、と思う中に、実はもう日日そういう時代になっているのかも知れない。宮部さんがマンションの中に閉じ込めた「幽霊」は、今は何処を彷徨っているのか。それとも今やぼくら全員がもう「怪物」であるのか。更にぼくら「人間」のありようと、その「願い」のありようとを見詰め続けるためにも、宮部さん、これに懲りなければもう一度、これだけは映画化不可能だぞ、という小説を書いて、ぼくに映画を撮らせて下さい。・・・・・・ |